ここでは象牙が、「牙」から「印材」になる一連の工程をわかりやすくご紹介します。

機械加工と職人の手作業の両方の工程を見ていきましょう。

この比較から素材の良さだけでなく、製造工程が理解できますので、象牙印材の魅力が一層深まることでしょう。

象牙の製造工程〜機械編

大手メーカーの工場での撮影を通じて、象牙がどのように加工されるかを動画でご紹介します。

玉切(たまぎれ)

象牙を印材に適した長さに輪切りにします。

印面磨き

この工程は電動ノコギリを使用し、断面の荒れを研磨機で滑らかに仕上げます。

切断作業

印材の直径サイズごとに更に細かく切り出します。

荒削り

この段階では角が立った六角形のような形のため、円柱形に研磨します。

この段階の印材はまだザラザラしています。

この後、最終研磨を行います。

印面付け

次に印面側を、再度平らに磨きます。

機械に近づきすぎて、最後ぶつかっちゃいましたけど・・・

バフ掛け

このように丁寧に磨き上げられ、問屋や全国の印章店に送られます。

象牙の製造工程〜手作業編

手作業による詳細な工程を、鈴印が依頼している職人さんの作業を写真と共に紹介します。

象牙の切断

最初に象牙を中心付近で切断します。

象牙は長く弧を描いており、端を万力で挟むと片方が天井に向かってしまい、作業がしにくくなります。

その後の作業がスムーズに進められるよう、初めに適切な位置で切断します。

この工程でも手で直接触れながら、無駄がないよう細心の注意を払いつつ作業を行います。

玉切(たまぎれ)

必要な印材の長さに応じて切断します。

仮に60ミリ丈の印材の場合、62ミリとやや長く残すことで、私たち彫刻師が印面を平らに削る作業をした際にも、60ミリを下回らないよう設定されています。

ニス塗り

加工する際に熱が加わったり、乾燥などによって、ひび割れを防ぐためニスを塗ります。

墨掛(すみかけ)

輪切りにした象牙ごとに、目的の大きさや形をとるために、レイアウトを決めていきます。

これこそ手作業の醍醐味で、高品質で綺麗かつ、少しも無駄なく印材がとれるよう最適なレイアウトを設計します。

印材切断

墨掛で作ったしるしに合わせて、ノコギリで切断していきます。

寸分の狂いも許されない、正確な作業です。

木端切り(こばきり)

印材の外側に残る余分な個所をノコギリで落としていきます。

皮切(かわきり)

さらに形を整えるため、ヤスリで削り落としていきます。

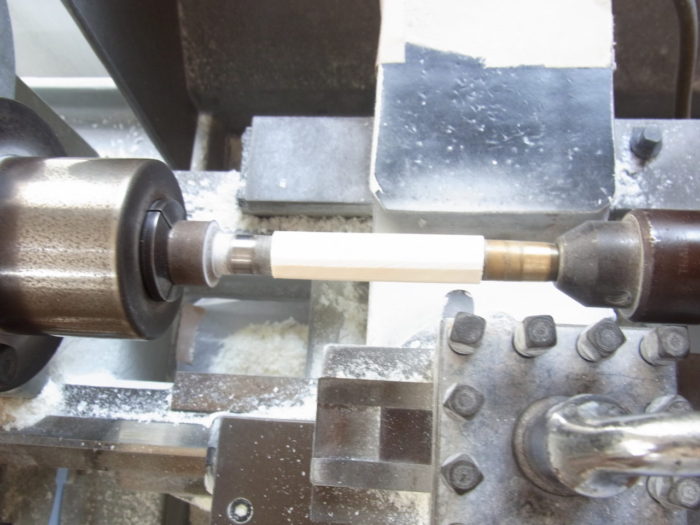

旋盤加工

印材を旋盤という機械にはさんで、棒状の印材の形に仕上げた後、頭、印面を形付けます。

バフ掛け

最後にバフ掛けをして丁寧に磨き上げ、完成です。

最後に

機械作業と手作業、それぞれに良さがあります。

機械作業は数多く作れ、コストを抑えることができます。

手作業は象牙の素材に向き合いながら、個性を最大限に引き出すことができます。

製造工程は異なりますが、いずれも象牙に対して真摯に向き合い、また非常に大切に扱われています。

印材の最高峰である、象牙を扱う自負を感じさせてくれる一連の流れでした。

1本の象牙印材の背景にある物語を知ることで、一層その素材に愛着を持っていただけたら幸いです。

コメント